養殖カキの日本一の生産量を誇る広島県。養殖されているのは真牡蠣(まがき)がほとんどで、冬に本格的なシーズンを迎える。水揚げは10月~4月頃で、12月~2月が旬といわれている。

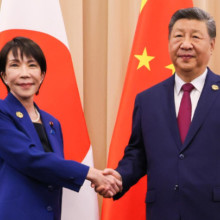

鈴木憲和農水相はカキの深刻な不漁を受け、19日に広島県を訪れ、カキ生産者や広島県の湯崎英彦知事(※崎は正しくはたつざき)らから現状の説明を受けた。鈴木農水相が視察した森尾水産(東広島市)は、10月20日に水揚げを始めたが9割以上が死んでいたという。

広島県内のある水産業者は、「(10月20日の)解禁日、最初に水揚げしたカキを見たとき、今年は厳しい年になるかもしれないと感じた」と振り返る。「高水温の影響だろう。今年の瀬戸内は夏から秋にかけて例年より高い状態が続いた。海中が酸欠状態になりやすくなって、カキの大量死につながったのでは」と指摘する。

ほかにも、高水温による影響はカキの生育にも影響していて、昨年の同時期と比べると今年のカキは成長が遅く、肉厚な身になるまでまだ時間が必要だという。

全国屈指のカキの産地、兵庫県播磨灘のあるカキ養殖業者は、例年いかだ10台で60トンほど生産している。今季は8割ほどのカキが殻の口を開けてへい死していたという。高水温と高塩分の環境に長くさらされたことを原因に挙げる。

香川県さぬき市の養殖カキの産地、志度湾でも同じことが起こっている。ある水産業者のカキは、8割から9割がへい死していたという。大量死や育成不良で約4割の業者がカキの水揚げを見合わせている状態だ。地元のある養殖業者は「50年間、カキの養殖に携わっているが、今年ほどの大量死は初めて。災害級の被害だ」と肩を落とす。

カキの大量死について詳しい原因は分かっていないが、夏場に水温が上がったことや台風の接近や雨が少なかったため、海中の栄養が十分に循環しなかったことなどがへい死につながったと推測されている。

鈴木農水相は自身のX(旧Twitter)に、「実態を把握することと同時に、経営を支え、海洋環境の変化に対応した生産のあり方など、農林水産省として地元自治体と連携して早急に対応していきます」と今後の方針について投稿している。

これから本格的な真牡蠣シーズンを迎えるが、値上がりは必至となりそうだ。