実際、英国の国際金融グループ「バークレイズ」の調査によると、昆虫食市場はすでに世界全体で1080億円(2019年)に達しており、’30年までに約8600億円規模のビッグ市場になると予測されている。フードアナリストが昆虫食の最新事情を明かす。

「無印のコオロギせんべいは、コオロギを粉末にしてせんべいに練り込んだ一袋55グラム、消費税込190円のお手頃な商品で、余計な材料を使わずコオロギの味を活かしている。そう言うと抵抗があるかもしれませんが、日本人にはおなじみの『かっぱえびせん』に似たような味です」

本来、店舗とネットの両方で販売する予定だったが、新型コロナの影響でネットのみの販売となった。販売ボリュームは明らかにされていないが、即完売というから注目度の高さがうかがえる。

それにしても、なぜ昆虫食がにわかに注目されているのか。背景にはいくつかの理由がある。先のフードアナリストが言う。

「その一つは’13年、国際連合食糧農業機関(FAO)が将来的にタンパク質クライシス(危機)が起こることを想定し、昆虫を人間の食用、または家畜の飼料にすることを推奨したことです。これを契機に、世界が昆虫食に注目するようになりました」

FAOをはじめ多くの国際機関では、現在、約77億人の世界人口が、’50年には約100億人に迫ると推計している。この間、世界は発展途上国などで食生活が向上し、肉需要が急増。そのため’30年ごろから牛、豚、鶏などの食肉が不足するようになり、やがて地球規模で「タンパク質クライシスに陥る」と警鐘を鳴らしたのだ。農水省関係者も指摘する。

「世界の肉不足を補おうと家畜を急激に増やせば、放牧地確保のために森林伐採などが起こり、大規模な環境破壊につながります。しかも、かねてから家畜のゲップはメタンガス大量発生の原因とされており、増産となればさらに地球温暖化を加速させる。当然、食肉消費量の半分近くを輸入に頼っている日本は、この肉不足の直撃を受けるのは必至だ。そのため国内外で、肉に代わる新たなタンパク源として昆虫食がクローズアップされてきたのです」

そうした動きに連動したのが、今回の良品計画だという。商社関係者が解説する。

「良品計画は昨年、北欧フィンランドに出店の準備を進めていた。そこで現地の関係者から、昆虫食の話を耳にしたと聞いている。実はフィンランドは昆虫食の先進国で、コオロギを利用したお菓子などがスーパーでごく普通に販売され、レストランにも昆虫食のメニューがある国なのです」

昆虫食に興味を抱いた良品計画が調査を進めると、昆虫は主要な栄養素を多く体内に含むため、その栄養素を効率よく摂取できることが分かった。牛や豚はタンパク質の含有量が100グラムあたり20グラム前後なのに対して、コオロギは同60グラムと肉よりはるかに高いのだ。

さらに、生育する際の温室効果ガス排出量や必要とする水やエサの量が、牛や豚よりも圧倒的に少なく、地球環境にも優しいことなどが明らかになった。

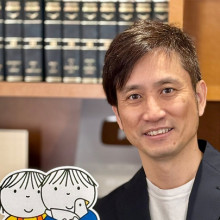

そのことから日本での導入を決めて、渡邉崇人博士(徳島大学大学院兼徳島大学発ベンチャーCEO)らの協力で今回の「コオロギせんべい」発売にこぎ着けたという。食品メーカー関係者は、こう分析する。

「無印が使用したコオロギは徳島大学のノウハウで生産され、食用に適した熱帯性のフタホシコオロギを原料としている。また、すべて衛生的で安全な環境で飼育され、原料から製品まで国内生産にこだわるなど、消費者に安心感を与える体制も整えた。いずれにしても、この昆虫食という未知のジャンルに、大手の良品計画が乗り出したことの意味は大きい」

こうした昆虫食をビジネスとしているのは、良品計画だけではない。昨秋、新規オープンした渋谷パルコには、昆虫食で一定の評価を受けていた「米とサーカス」が、テナントとして入居して話題を集めている。さらに、大手以外のベンチャー企業も昆虫食に熱を入れ、続々と参入している。

良品計画同様、コオロギをベースとしたプロテインバーなどの昆虫食を手がける京都の「BugMo(バグモ)」や、蚕を原料とする次世代食品「シルクフード」を開発し、ハンバーグやケーキなどに取り入れた東京の「エリー」だ。

かつて、昆虫食というと一般的には異端食扱いだった。しかし、日本では古くからザザ虫やイナゴ、ハチなどを佃煮や素揚げにして食する習慣もあっただけに、調理の工夫や商品の形次第で昆虫食は一気に浸透するかもしれない。

良品計画の「コオロギせんべい」のキャッチフレーズは「コオロギが地球を救う?」だが、「昆虫食が日本を救う?」という可能性は大いにある。